湖北の冬の風物詩

オコナイという神事

湖北地方のほとんどの村々では、一月から三月にかけて「オコナイ」という行事がある。村内の五穀豊穣と安全を祈願する神事である。供え物や、そのやり方は村によって特色がある。

菅江のオコナイ

菅江のオコナイは、毎年一月十日と決められていた。村を東組・西組・中組の三つに分け、その内の一組が本当番となる。残りのニ組を後当番という。本当番の中で、一年間神様を預かる家を当家(とうや)と呼んでいる。毎年、オコナイの日に、神社でクジ引きによって本当番が決められる。三年に一度、組に本当番がまわってくる。組の中では、予め当家を決めておく。菅江は四十世帯であるため、四十年に一度の割合で、すベての家に当家が廻ってくる。(現在は、一月十日に近い日曜日に行われている)

一月三日

本当番の当家に組の全員が集合。年頭の挨拶を兼ねて準備物の相談や前夜祭(宵宮)の余興についての相談。

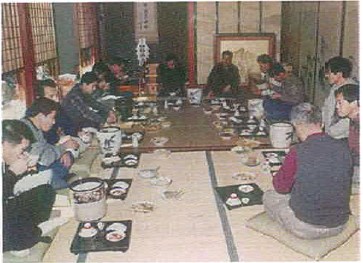

西組の直会(おならい)→

一月七日

「まゆ玉」を付ける桜の木の伐採や鏡餅用のモチ米の準備が始まる。

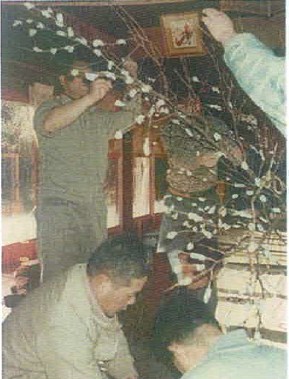

「まゆ玉」つくり(桜の木に餅をつける)→

一月九日

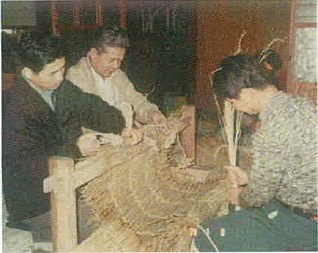

早朝より餅つき、しめ縄作り、まゆ玉作りなど終日行われる。

オカナイの準備の様子→

前夜祭

夜の七時頃から当家では、余興が開催される。

「手品」や「浪花節」などは、近隣の村で上手な人にお願いすることもあった。時代と共にカラオケ大会などが主流になってきた。各家にテレビなどの娯楽が普及するまでは、冬の村民の楽しみであり、台所や座敷に入れきれないほどの人が集まった。

一月十日(本日ほんび)

本当番の組は、午前中に神社本殿や拝殿にしめ縄の設置。他の二組は昼前に後当番の家に集まり食事。午後二時前に後当番の家に本当番から案内の遣いが来る。その役割は、主に若手に任された。案内役は、大へん緊張しながら口上を述べたものである。「ご一同様、新年明けまして・・・・・本当番からご案内に・・・・・鐘の合図と共に・・・・」

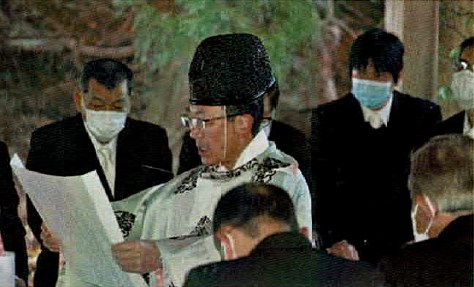

午後二時頃から、供え物を持って神主を中心にして行列を作って神社に向かう。重い「まゆ玉」持ちの人は長い参道を歩くことは、辛いものであった。拝殿で一連の神事が終わると、最後に翌年度の本当番を決めるクジ引きが行われる。参拝者が全員注目し緊張する瞬間である。その様子を見ていると、クジを引き当てた人は万歳を叫び、めでたいことではあるが内心「こりや、困ったぞ」と言う心境ではなかったかと思う。

夕方からは、本当番の当家と「まゆ玉」を持つた者二人は、クジで当たった翌年の当番の組に招待され、フラフラになるまで酒を飲まされたものである。

■余興が終わると、朝まで神様に供えた十二燈の火を絶やさないように守っていました。四名ほどが泊まり込んでいました。トランプや麻雀をしながら時間を過ごしていました。翌朝、早くに組の皆が当家に集まります。集まった人の朝食は「ぜんざい」です。泊まり込んだ人の誰かが作ってくれました。美味しかったです。

■神社に参拝する前に、当家の風呂に入り体を清潔にするのです。家に帰って自宅の風呂に入る人もいました。そのため当家に当たると、風呂を綺麗に修理する事もありました。とにかく、本当番の当家にあたることは、大変なことでした。

■本当番、後当番とも全て食事は、鮒の刺身と蛸です。鮒は自分たちでさばきます。身を取った後に残る頭や骨をだしにした粗汁(あらじる)が出されます。これは美味しかったです。しかし、冷めた汁は生臭くて飲めませんでした。同じメニューの食事を二日間も食べると、さすがに他の食ベ物を食べたくなってきます。時代の経過と共に、刺身などは料理店に注文するようになり、現在はパック料理です。

オコナイQ&A

オコナイについて岡神社の名倉宮司に、いくつかお尋ねをしました。

Q「オコナイ」は、いつの時代から始まったのですか。

A 詳細はわかりませんが、おそらく奈良・平安時代からだと思います。元々は、天台宗や真言宗などのお寺の行事でした。これらの仏教は本来、国家の安寧や貴族の安泰を祈願する宗教でした。ですから、日本中の至る所で行われていました。でも、「オコナイ」と言ったかどうかは、わかりません。鎌倉時代になり浄土真宗が盛んになり、天台宗の行事が行われなくなったのだと思います。毎年三月に行われる東大寺のお水取りも、オコナイの一種です。

※滋賀県の甲賀地域では、現在もお寺の行事として行われている。

Q 現在、オコナイのある地域は、彦根の井伊藩の鬼門に当たる地域だと聞きますが、これは本当ですか。

A 井伊藩とは、全く関係がありません。幕末や明治の初め頃までは、彦根全域でオコナイが行われていたようです。幕末から明治に入り、国家神道や廃仏毀釈の考え方が起こり、彦根藩は仏教行事を取りやめたようです。

Q 隣村の山室区では、最近まで「鴨」をお供えしていたそうですが、それはなぜですか。(今は玉子を供える)

A 本来は、海の鳥「鴨」山の鳥「キジ」そして、海の魚「鯛」、川の魚「鯉」をお供えするのです。

Q 菅江は「鯉」をお供えしています。川の魚「フナ」では、だめですか。

A 「鯉」は、大へん生命力が強いため、縁起の良い魚であるからです。

Q 「まゆ玉」を桜の木に付けるのは、なぜですか。

A かっては、養蚕が盛んで重要な産業でした。そのためです。餅を付ける本は何でも良いと思います。一般的にその地域に沢山ある落葉樹を使用します。桜以外にヤナギ、ケヤキ、樫の木そして、竹に付ける村もあります。

Q 女性がオコナイの行事には、関わらないのは何故ですか。

A 天台宗や真言宗は密教です。密教は女人禁制です。そのためだと思います。でも、神事に女性が積極的に関わる地域もあります。

オコナイこぼれ話

旧山東町地域で、盛大にオコナイ行事が行われていたのが志賀谷区です。一週間ほど行事が続きます。当家以外に禰宜(神主)役が選ばれます。禰宜に選ばれると、一週間ほど神社にこもらなければならないそうです。また、一年間は肉類を食べてはいけません。神社にお供えする鏡餅をつくときは、女人禁制を忠実に守るために、以前は幕を張って女性に見られないようにしたそうです。志賀谷も現在は、伝統行事を守ることは困難となり、随分と改革がなされているそうです。

冬の湖北地域で最後にオコナイが行われるのが、旧びわ町の川道です。マスコミで何回も報道されるほど有名で、住民にとっては重要な行事です。毎年三月一日と決まっています。川道のオコナイが終わると、やっと湖北にも春が訪れると言われます。私は、高等学校に勤務していました。四月当初の職員会議で、川道在住の同僚が「今年はオコナイの当番が当たっているので、三年生の担任からはずして下さい」と、懇願していました。県立高校の卒業式は三月一日と決まっています。担任をすれば卒業式に出られないというのです。他の同僚からは、「学校で1番大事な卒業式よりも、村の行事を優先するのか」と、陰口を言われていました。オコナイは、全ての行事に優先するのです。現在は、日曜日に行われていま。

オコナイの改革

平成二十七年にオコナイについて大改革が行われ、現在は随分と簡素化され、準備は全て菅江会館で行っている。また、拝殿でクジを引くことは、やめて東組、西組、中組の順に本当番を決めている。令和になり、もっと改革をしようと話し合われている