祭り

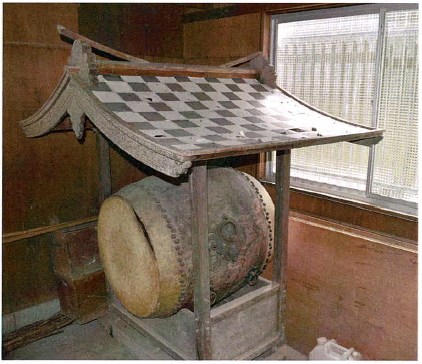

春祭りは五月一日、秋祭りは九月二六日と決まっていた。その後、稲刈りが早くなったため秋祭りは、九月八日となった。青年会が祭りの準備を担当し、移動式の台車に太鼓を乗せて、太鼓を打ち鳴らしながら村中を廻った。特に、新婚さんの家の近くでは夜に、ひやかし半分で大きな音で叩いていた。大正生まれの男盛りの人は実にうまく叩いていた。二本のバチでリズム良く、見ている者も心地よかった。その太鼓も今は、宮様の小屋の中に無用の長物のように放置されている。祭りには、親戚の人を招待したり、嫁いだ娘が子供を連れて帰ってきて実に賑やかであった。普段は質素な食事であったが、この日ばかりは、すき焼き、巻きすし、茶碗蒸し、鯖そうめんなどのご馳走が並んだ。後にスーパーができ、毎日のように食卓にご馳走が並ぶようになった。それを見て年寄りは、「毎日、祭りや正月のようや」と話していた。

菅江の祭りは、大きな集落に比べると大鼓があるだけの地味な祭りであった。大きな集落は、志賀谷の神社で行われる奉納相撲や本郷の子供神輿があり、露天商もたくさん来ていた。私は、学校の帰り道、北方の祭りに来ていた露天商(当時は干し店と呼んでいた)に、「菅江の祭りにも来て」とお願いしたことがあつた。そのことを家に帰り母に話したら、「もしも菅江に来たら、あんたが一番たくさん買わなあかんことになるで」と、怒られたことを覚えている。そんな心配は無用で、菅江のような小さな村には、一度も干し店は来たことがない。

祭りの準備は、青年会に任されていた。太鼓台の屋根は紺色と白色の市松模様にするため、正方形の紙を一枚一枚貼り付けていた。

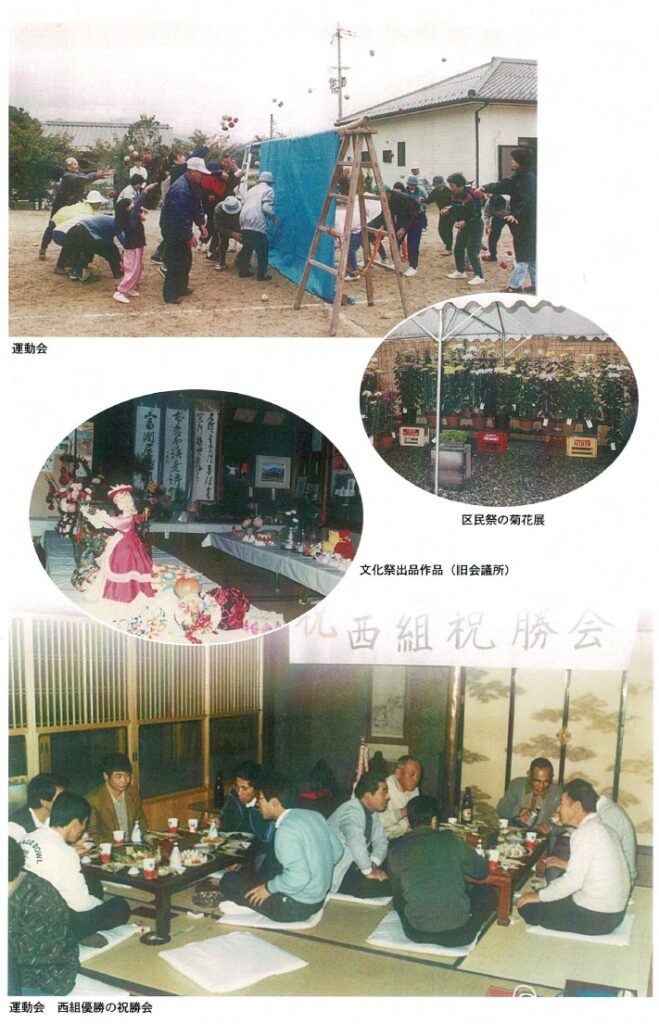

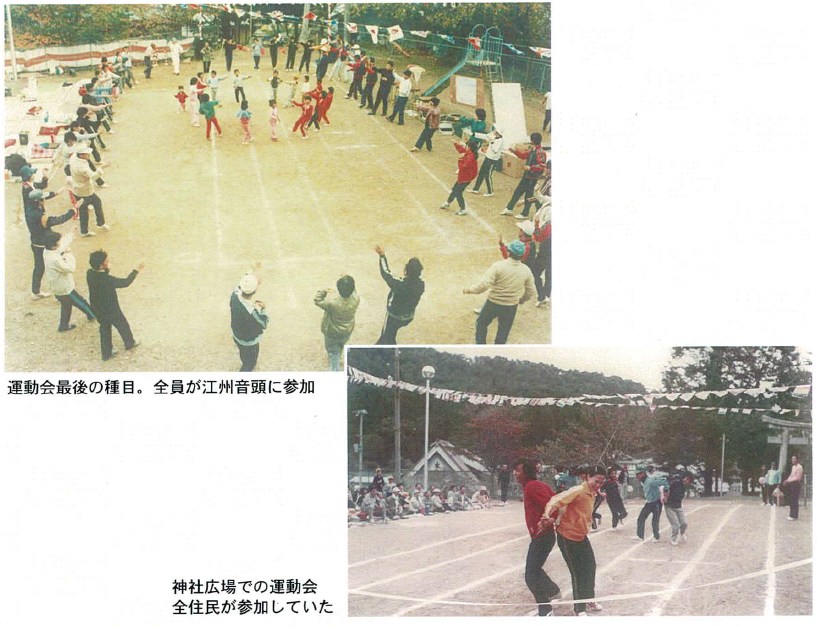

運動会と文化祭

昭和五十年頃、山東町で町民の健康推進や活性化のため、各集落にスポーツ推進員をおく方針が示された。

菅江は、この方針に従い山東町ではいち早く昭和五六年に第一回区民運動会が開催されるようになった。大きなグランドがないため、鳥居前の小さな空き地で開催された。弁当持参で老若男女百二十名以上が参加し、菅江の一大行事として定着していった。その後、菅江会館の完成と共にグランドも整備され、ここに会場を移すことになった。また、十一月には、菊花展を兼ねた文化祭も催されるようになった。区民の一人ひとりが出品作品作りに励むようになり、立派な文化祭へと発展していった。しかし、時代の経過と共に参加者も減少し、マンネリ化傾向もあり、平成八年から体育祭と文化祭を兼ねた区民祭と名前を変えて実施されるようになった。やがて、文化祭は無くなり少子高齢化が進み、続けることが困難になってきた。その間、参加者を少しでも増やすように景品が当たる抽選会を行うなど工夫されたが、時代の流れを食い止めることは出来ず、平成の終わりと共に区民祭も無くなってしまった。

各行事の画像