松茸の産地菅江

菅江は赤松林が多く、沢山の松茸が採れた。松茸ご飯、焼き松茸、土瓶蒸し等が秋になると、各家庭の食卓を飾っていた。また、買い取り業者が高値で買ってくれた。地主からは「素人は山に入るな、松茸を踏んでしまうからな」とよく言われた。

茸山入札

松茸山購入希望者が集まり、毎年八月下旬に入札(競り)が行われ、二十人前後の人が参加した。集まった人は、酒を酌み交わしながら松茸の出具合など情報交換が行われる。酒の勢いで高値で落札させる狙いがあったのかも。ほろ酔い加減になり、雰囲気が盛り上がった頃から松茸山入札開始となるのが常であった。

振り公

入札の進行役を「振り公」と呼んだ。振り公は、前年度の松茸山入札台帳を読み上げながら、順次競りにかけていく。例えばこんな具合である。「池田山、昨年は入札の進行役を「振り公」と呼んだ。振り公は、前年度の松茸山入札台帳を読み上げながら、順次競りにかけていく。例えばこんな具合である。「池田山、昨年はー万円。では、二千円から始めます。さあ!いくら!。三千円・・・五千円・・・ー万円・・・ほかにありませんか?一万二千円・・・ほかに・・・ハイ山本さんが落札決定」このように登録されている松茸山を競りにかけていくのである。入札には、菅江の住民のみが参加できるのであるが、中には他所の人から頼まれて落札する人もいた。あまり松茸の出ない山は、百円、五十円、十円で落札される山もあった。杉や檜の山は、松茸山として登録はされていなかった。こんな入札制度も、平成十一年で終了した。

決まり事

- 競りにかけられた松茸山は、九月中旬から十一月中旬までは入札者以外は入山禁止となる。たとえ、自分の山であっても期間中は入ることはできない。

- 落札金額の半分は山の地主に、残りの半分は大字の収入となる。落札者は、採れた松茸を業者に売って収入を得るのである。豊作の年、不作の年と随分と差が出ることもしばしばあった。

- 松茸山の入り口には、縄(ロープ)を張り、松茸山であることを示し、入札者以外は入れないようにしていた。(松茸泥棒が、度々いたそうである)

香りまったけ味しめじ

住民が、山に柴刈りに行かなくなった昭和四十年中頃から松茸は、ほとんど採れなくなってしまった。「香りまったけ、味しめじ」と言う言葉がある。松茸の香りは心が癒やされる。食べても美味しかった。特に、松茸を七輪で焼いてショウガ醤油を付けて食べた味が忘れられない。親戚を招いて七輪を山に持ち込み松茸刈りをしている光景もよく見られた。今でいうならバ—ベキューである。

現在、秋になるとスーパーの店頭に並ぶ外国産の松茸は、香りもなく子供の頃に食べた松茸とは、似ても似つかぬものである。香りも食感も味も国産に勝るものはない。また、山で採れたシメジも同様である。

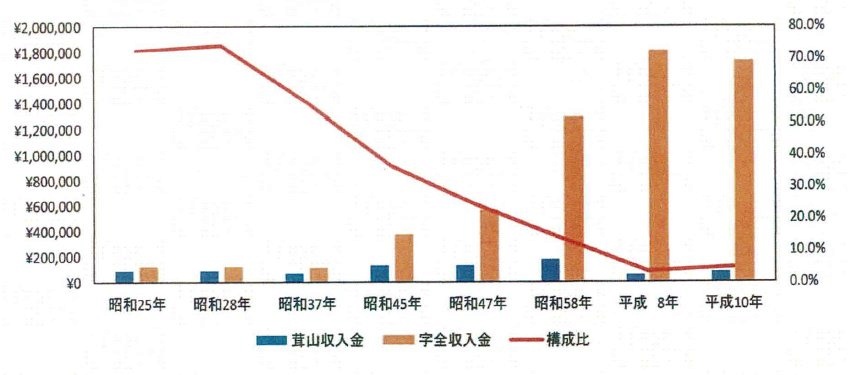

松茸は村の大きな収入源

松茸山入札金の半分は、村の収入となる仕組みであった。昭和二十年代には、村の収入の七十%以上を占める年もあった。

松茸山収入の大字収入に対する割合

| 昭和25年 | 昭和28年 | 昭和37年 | 昭和45年 | 昭和47年 | 昭和58年 | 平成 8年 | 平成10年 | |

| 松茸収入金 | ¥91,454 | ¥88,134 | ¥65,659 | ¥136,575 | ¥138,740 | ¥177,250 | ¥59,250 | ¥79,225 |

| 大字収入金 | ¥125,959 | ¥118,567 | ¥116,801 | ¥375,357 | ¥572,055 | ¥1,285,927 | ¥1,810,843 | ¥1,728,681 |

| 構成比 | 72.6% | 74.3% | 56.2% | 36.4% | 24.3% | 13.8% | 3.3% | 4.6% |