昔の農業の様子

主に昭和三〇年代からの変遷を紹介する。

それまでは専業農家も多く、農作業は殆どが手作業で大百姓と言われる人でも、せいぜい一町程度で、収入は少なかった。肥料は有機肥料が主体であり、高価で中々ふんだんには買えないため、雑草を大切に積み上げ堆肥にしていた。戦後、工業が発展するとともに、肥料は化学肥料主体になり、堆肥を利用しなくなっていった。

また、菅江の田は粘土質の湿田だが、北方田は黒ぼく土だから二毛作が行われ、麦や菜種・肥料分が多いレンゲが栽培された。そして夏場は田の畔で大豆や小豆を収穫した。

昭和三〇年代半ばからは、経済成長が著しく専業農家は殆ど無くなり兼業農家が増えた。機械化も進み、まず足踏み脱穀機から順に機械化が進み、今はコンバインが活躍している。

春も手作業から、テーラー(小型耕運機)、トラクタ—へと変遷、カントリー施設もでき、田植えも歩行用から乗用田植機となり、農作業は随分と効率化された。機械化と共に、広い農道がつけられ、平成の初めには、大規模化のため耕地整理も行われた。猫の手も借りたい位に人手を必要とした農業も、機械に取って代られると共に、子供は農業の手伝いをしなくなった。その分、農業には多分の資金が必要で大規模農家に、農地を託し離農する人が増え、現在農業に携わる人も高齢化し、後を継いでくれる子供は少なく、次代の農業は本当に不安だ。

これは菅江だけでの問題ではなく、全国一律の問題でもあり荒廃する農地が増えている。

手作業の頃の農家の一年

春から初夏の作業

① 苗代

昭和三〇年頃までは、五月頃に水苗代といい田を起こし細かく砕いて均す。一m幅位で種籾を播き水を張る。三〇年代からは、徐々に早生品種が主流になるとともに、四月の中旬になった。まだ寒いため水苗代ではなく、一m二・三十cm幅で溝を掘り種籾を播き、溝に水を入れていた。そして寒さから守るために焼ヌカを被せていたが、その後油紙に、農ポリ(農業用ポリエチレン)へと代わりトンネル式になった。

決め突き…

はね田の前に、傷んだ畔を補修しながら、境を決めて鋤を入れていく。

② はね田

鋤で、田を起こすことは重労働である。子供は貴重な働き手で、家族総出で何日もかかって起こす。春休みに入ると毎日だ。力のない子供は、親達が起こしたところへ藁を入れていく。一日一反もできれば十分だった。

その頃はまだゴム長靴も十分普及していなかったため、裸足に足中(普通の藁草履の半半分位の大きさで土踏まず位まで)を履いていた。

はね田をしていると、たまに起こしたところから、田モロコが一杯出てきて、大喜びをした

はね田は重労働、昼ご飯・午後の休憩(一服)と一人2食の弁当を持って行った。何しろ、お腹が空くと腹と背中がくっつきそうで、小昼を食べるとまた力が湧いてきた。

北方田や段差のある田では、畦が砕けやすいために、田砕きの前に畦塗りをした。水を張り畦端の土を砕いて、畦の境に藁を差し込んで土を盛り、鋤できれいに撫でて塗った。

③ 田砕き

田植えが近づいてくると、田に水を張り、鍬で起こした土を細かく砕く。何枚もの田んぼを手作業で砕くのはとても大変で、楽な仕事はなかった。

代かきの前には、こんびん刈りといって畦の淵の草を刈り、草は田に入れる。 また二毛作の田んぼでは田植までに麦・菜種の収穫もした。

④ 代かき

田砕きが終わると、代かきといって まぐわで、凸凹がないように均す。

⑤ 田植え

朝早くに苗代で苗取りをする。それから田んぼに行き、九列分の幅で細いシュロ縄を張り、苗の束を投げ込み田植えをする。田植えが終わるまで毎日うつむきっぱなしで、とても腰が痛かった。

夏の作業

① 田周り

田植えが終わると、毎日田に水があるか見て周る。菅江の田は川が無く、かけ越し田と言って順に田から田へと水を入れる。水はとても大切だから、水が漏れないようにネズミ・モグラなどの穴が畦に開いていないか見て歩いた。

② 草取り・ひと割り・草刈り

田植えが終わると、一番草・二番草・三番草と草を取る。一定の株数になると、ひと割り(溝切)をして水を切る。そして、稲に穂ができ始めると、穂が色づき垂れる頃まで水を入れる。日照りが続くと溜池の水を何度も落とした。草刈りも一ヶ月に一回はしなければいけなかった。また、度々稗抜きもしなければいけなかった。

日照りが続くと溜池の水では、下の方の田にまで行き渡らないため、何人かが組んで湯川を使い夜中に北方から水を引いてきた。その時にはゆ(結界)を立てるといい、堰を切らないように印を立てた。

秋の作業

稲刈りから収穫まで

十月から十一月にかけて稲刈りである。まず干場を作る。干場は、山裾や畑を利用した。生籾を日干しするための二から三畳くらいの小屋を作る。天日干しには、沢山の筵が必要だった。

田がぬかるんでいるときは、木の枝を束ねて(舟と言いた)台にして刈り取りをする。

稲刈りは、露が落ちる午前十時過ぎから始める。四十株位を束に結いながら、刈っていく。

夕方になると一ヶ所に集め、丸く積み上げ、次の日は、早朝から脱穀をする。

三〇年代初め頃まで足踏み式の脱穀機だった。籾を籾通しで綺麗にしてカマスに入れる。その頃は、広い農道は山裾にしかなかったため、遠いと百m近くを何度も担いで運び、そこから、荷車で干場まで運んだ。

干場では、朝早くに藁を敷き(筵が湿るため)次に干場全体に筵を敷き、箕に一杯程ずつ空けていき籾混ぜ棒で広げる。

終わったら、また稲刈りの繰り返し。稲刈りの途中で三回位は籾が万遍に乾くように、混ぜ返しに行く。雨模様になる と慌てて片付けに走った。籾は、三日位で干し上がる。乾いた籾は、大抵は夕方、稲刈りが終わってからまたカマスに入れて家まで運んだ。どの家もそんなに大きな貯蔵庫は持っていないので畳を上げて板の間にした。筵を二枚縫い合わせて筒状にし、籾を貯蔵した。

村中の収穫が終わると、一大イベントである籾摺りが始まる。

籾摺り機は、村に一台しか無いので、操作員と共に一軒ずつ順に回る。籾摺りには人手が沢山要るので、親類とかが助け合っていた。擦り上がった米は、順に俵に入れていく。

一年に1回畳を上げる ことで、床も畳も乾く 相乗効果があった。

籾摺りが終わってからが大変だった。米俵を仕上げ、竿秤を二人で担いで一個一個量り、きちんと目方を量るには米の抜き差しが大変で、一連の作業が終わると、 米の供出である。

籾摺り機も米搗き機も200V のモーターが動力で、長く重いキャップタイャを運んだ。

検査日には、各家から中道と県 道沿いに米俵を積み上げる。字の 役員と農協の担当者が、一袋ずつ目方を量り検査官が等級を決めて いく。そこで目方が足りないと、また米を足さなければいけないため、少し多めに入れていた。秋の作業には、大切な藁を取り入れる作業もあった。縄や俵を作るのに必要な分を、稲架に架けて干す。残りは丸くすすきに積み上げた。また、翌年の苗代に必要な焼きヌカも作った。

冬の作業

年の暮れには、米搗きにも各家庭を回った。搗いた米は、五俵缶といった大きなブリキの缶で保存した。

どの家も、家か小屋に上間があり、隅には四・五〇cmの丸い石が半分位埋めて置いてあった。藁は、つちのこ(片手で持てる木槌)で打ち柔らかくした。藁打ちが終わると縄をなう。大縄は足踏みの機械を使ったが、細縄は手でなっていた。

次に、俵を編む。大抵二人が向き合って、縄を巻いた木片を交互に渡し、もう一人が横から藁を渡して編んでいく。俵にも蓋が要る。桟俵(さんだわら)といって、三〇cm位の藁で編んだ蓋である。

農家は貧乏暇なし

農家には、稲作以外に畑仕事・山仕事・二毛作と休む暇もなかった。特にプロパンガスが普及するまでは、しば搔き・薪割りは欠かせぬ仕事だった。

野菜は季節ごとに旬のものを作り、殆ど買うことはなかった。

日々の漬物・梅干沢庵・味噌なども自家製で、食事は、御飯と味噌汁・漬物。イワシやサンマがあればご馳走で、その頃は、鯨の肉も食べた。すき焼きなどは盆か祭りか正月、肉も飼っていた鶏か馬肉、牛肉なんか滅多に食べられなかった。ただ、餅は事ある毎に食 べた。白餅・ヨモギ餅・ぼたもち・おはぎ• • •

冬場にはかき餅も作り、火鉢で焼いておやつに食べた。 味噌搗きをすると、麹を作るため甘酒もよく作った。母親たちは、仲良しの家に行きそれぞれの家庭の味を楽しんだ。また、その時代は娯楽も少ないため、仕事のないときは、相互に上がり込んで世間話をするのが楽しみ一つだった。

遠出をする時の交通手段は、自転車が主である。夏中さんや戎講などで長浜へも買い物に出かけた。生活は貧しく娯楽も少ないなかで、ささやかな楽しみを皆で分かち合い暮らした時代も、高度成長と共に兼業化が進み、生活も徐々に豊かになった。娯楽も多様化し、少子化・高齢化する中で、集う機会も減少し共存意識が薄れていくのは、寂しい限りである。

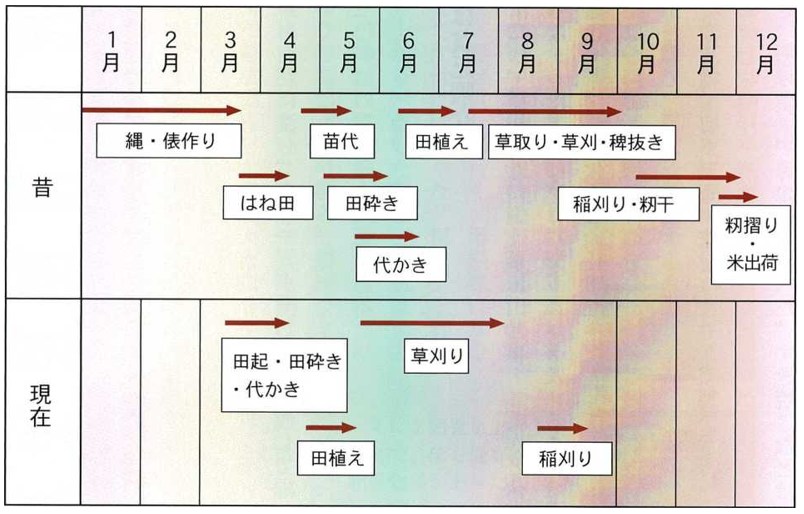

農作業カレンダー

現在では殆ど無くなった作業

- 苗代 ⇒ 今苗は全て農協から購入

- 冬季の藁を使った作業

- 田植え後の草取り => 除草剤で対応

- 稲刈り後の作業 => 農協のカントリーエレベーターを利用

昭和30年代までは、1年中農作業におわれていた。特に田植えや稲刈りは 「猫の手も借りたい程」といわれた。

大型機械が導入されてからは、田植えも稲刈りも2〜3日で終わってしまう。