愛国婦人会•国防婦人会

軍事援護事業を目的とした婦人団体。

愛国婦人会は明治三十四 年(ー九〇ー)に発足。国防婦人 会は昭和七年(ー九三二)に発足。 昭和十七年に大日本婦人会に統 合された。

「日本がアメリカと戦争をしていたって、本当?」こんな世代が増えてきた。第二次世界大戦後七十数年が経過した。菅江の住民の中でも、戦前• 戦中生まれの人は、ごく 一握りになってきた。恒久平和を祈念し、戦争の惨禍を風化させないよう戦争体験者の生の声を、後世に正しく伝えていく必要がある。そこで、戦争遺児である宮口勝さんに手記をお願いした。中森清子さんと居林よね子さんには、戦争中の暮らしについて、お話をきかせてもらった。

戦死の父と苦労した母を偲ぶ

宮口 勝

昭和十八年の秋に召集令状( 赤紙) が送られてきて、父が出征することになりました。壮行式が氏神様の広場で挙行され、菅江区民全員が見送って下さいました。父が涙を流して「子供と妻をよろしく頼みます」と挨拶したとき五歳の私( 長男)は、父の足に織り付いて「行かないで」と泣いていたことを、後に母に聞かされました。初美( 長女・四歳) 、進( 次男• 二歳) 、正子( 次女・0歳) の四人兄弟で、正子は生まれて百日目で父の姿は全く記憶にありません。昭和十九年三月に父は一時家に帰ってきました。

「日時はわからないが外地に行かなければならない」と母に告げました。その夜は、子供を寝かしてから二人で夜が明けるまで話していたと、私が中学入学時に母から聞かされました。

以後、母は四人の幼子を育てるため大変苦労をしました。食べる米は供出制のためほとんど無く、ご飯の中にサッマイモ、大根等を入れた食事を今も覚えています。

京都宇治連隊より電報で外地へ行くとの知らせが届き、母と私と父の弟の三人で満員の列車で宇治へ面会に行きました。宇治川の川原で母が作った「ぼた餅」を父はおいしそうに食べたそうです。母が私に教えてくれた最期の父の姿です。この間わずか三十分が父と私の別れの時間でした。

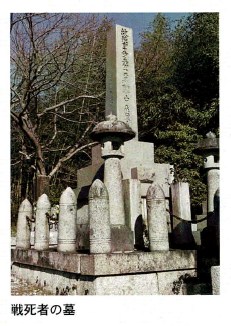

父の戦死の知らせがあったのは、戦争が終わって三年後の昭和二十三年十一月頃で、長浜大通寺へ東黒田村の消防車に乗せてもらって位牌を受け取りに行きました。位牌は白のさらしに包まれた紙の箱に入っていました。

昭和二十年六月十一日戦死と記されていました。父は太平洋戦争の最後の激戦地「沖縄戦」で戦死したのでした。

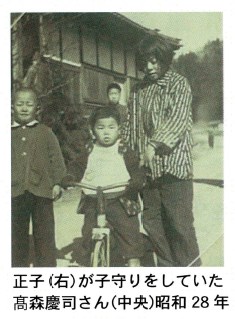

私は、中学を卒業し高校へ進学したかったのですが、少しでも母を助けなければという思いで進学を断念し、長浜の会社に就職しました。しかし、勉強することを諦めきれず長浜商業高校の夜間部を卒業しました。末っ子の正子は、小学三、四年生の頃から学校が終わると子守り( 高森慶司) に行っていました。

やがて長女の初美と次男の進も学校を卒業し働きに出て、母に小遣いを渡せるようになりました。苦労の連続であった母に少しでも余生を楽しんでもらいたいと思っていましたが、五一歳の若さで脳出血を患いこの世を突然去ったことは悔やまれてなりません。しかし、父と母は浄土で再会し楽しく暮らしていると信じています。「父の恩は山より高し、母の恩は海より深し」私は毎朝仏壇に手を合わせて感謝している今日この頃です。

二十才で終戦を迎えた

中森 清子

私は、大正十五年生まれで、日中戦争から太平洋戦争へと戦争が拡大する中で、小学時代や青春時代を過ごしました。小学校の時、出征される郷土の兵隊さんを駅まで見送りに行き「バンザーイ、バンザーイ」と大声で叫んでいました。また、兵隊さんや軍用馬を乗せた軍用列車に手を振りに、父に近江長岡駅まで連れて行ってもらった思い出があります。

とにかく、物( 日常生活品など) や食べ物がない時代でした。小学校低学年の頃、父と二人でリヤカーを押して彦根まで行き、米と古着の衣料品や石験などと交換しました。彦根の町の人と物々交換です。リヤカーには米を隠すために薪もたくさん乗せました。途中で警察にでも見つかれば大変なことになります。

私の兄弟は四人ですが、実は私の下にも三人いました。しかし、三人とも幼い時に亡くなってしまいました。当時は、乳幼児の死亡が大変多かったです。母は産後の肥立ちが悪く、私が七歳の時に他界しました。その後、父は男手一人で私たちを育ててくれました。兄は兵隊にかり出され、父と私を含む娘三人で農業に励みました。父は、頑張り屋で午前二時頃には起床し食事の用意です。 朝早くから仕事をするためです。朝食、昼食、小昼は田んぼで食べました。男は兵隊に行き、男手のない家の田んぼも耕作し、二町( ニヘクタ—ル) は全て手作業でした。特に、田くだきや代かきは大変な重労働でした。卜 ラクタ—で耕作する今の人には絶対にできない仕事です。 稲刈りの時は、女学校の人が手伝に来てくれました。ー 番多い時にはー ー〇俵の米を供出し表彰され、新聞に載 ったことを覚えています。

小学校の高等科を卒業して、長浜の鐘紡に就職しまし た。女工さんは、約八〇〇人で岐阜や福井県から来てい る人が多かったです。給料は、ほとんど貯金させられー ヶ月二円の小遣いは自由に使えました。寮の売店でお菓 子を買うのが唯一の楽しみでした。日曜日には、時々菅 江に帰ってきました。横山隧道(トンネル)は、火薬庫に使用されていて監視人の許可がないと通れませんでした。 次女の姉は、役場に勤めさせてもらっていましたが、田 んぼの手伝いはもちろん、夜なべにわら草履をたくさん 作り、小学校の講堂で使う上履きとして寄付していまし た。

今では、どこの家にも自家用車があり、近くには何でもそろうスーパーがあり、医療が進歩し長生きでき、自 由で豊かな生活は、私の子供の頃から思えば想像もでき ず夢のようです。

女学校時代と菅江の思い出

居林よね子

昭和五年生まれです。昭和三十年に長浜市東三 ツ矢町から菅江に嫁いで来ました。独身時代に友人三人 と自転車で菅江を通った事があります。その頃は、菅江 に嫁ぐことになるとは思ってもいなくて、こんな坂道の 山間の村で、どんな生活をしているのかと思っていまし た。私の母は、和裁を教えていたので菅江、志賀谷、村居田などから来ている人がいたので菅江という名前は知 っていました。当時の娘さんは、農繁期は家の手伝いを して農閑期になると花嫁修業のために和裁を習いに来て いました。

結婚式の三日前に仲人さんが家に来られて、菅江での 呼び名は「みつえ」にしてもらいますと突然言われ、名前 を変えることに大変驚きました。そして、結婚式が終わ って二日目に、経験のない田んぼの仕事に出かけました。 そこで隣の田んぼで仕事をしていた、おばさんに「あん た、もう仕事してるんかいな」と、言われたことを覚え ています。昔は、田舎へ嫁げば誰でも田畑の仕事は当然 だと思い覚悟はしていました。

私の青春時代は、戦争一色で日用品も手に入らず、米は外地の兵隊さんに輸送するため、大変な食糧難の時代 でした。私は女学校卒業後「食糧事業団」に就職しました。ここでの仕事は、各家の人数を年齢別に5段階に分 けて米、麦、小麦粉の配給量を計算する仕事でした。そ の頃、田舎に嫁げばお腹いっぱい、ご飯が食べられるも のと思っていました。しかし、そうではなく、割り当て られた供出米を出荷すると、米はわずかしか残らず、お 腹いっぱい食べることはできませんでした。長浜へ帰っ た時「ヤミ米」を買った覚えがあります。実家からの帰 り、自転車を押して坂道を登ったあたりで「また、菅江 に帰ってきたんや」と、菅江に嫁いできた後悔ではあり ませんが、なぜか複雑な思いがしたものでした。

菅江での生活は、戸惑うことばかりでした。実家に風 呂はありましたが、薪がないため湯を沸かすことができ ません。家族は銭湯『いなり湯』に行っていたので、嫁 ぎ先の五右衛門風呂に戸惑ったことや、姑からは村の人 には、愛想よく挨拶をすることを教えられました。仕事 をしている人には「おきばりやす」 でも、帰るとき先ほど出逢った人に は、どんな言葉をかけるのか悩んだことがあります。

今の若い人たちは、生まれた時 から豊かな生活をしています。私の女学校時代は太平洋戦争の末期でした。学校での授業は、ほとんどありませんでした。その代わりに農家の麦刈りと稲刈りの手伝い、そして軍 需工場での労働の毎日でした。市外から通学している生 徒は、兵隊に行って人手のない地元の農家の手伝いに行 っていました。自由で平和で私の子供や孫には、私の青 春時代は想像もできないことばかりです。今のコロナ感 染症で学校に行きたくても行けない(令和二年、三月、 四月、五月)ように、状況は違いますが授業が全くない 状態と同じです。孫達には、戦争の悲惨さ平和の尊さを 知り幸せな人生を送ってほしいと願うばかりです。

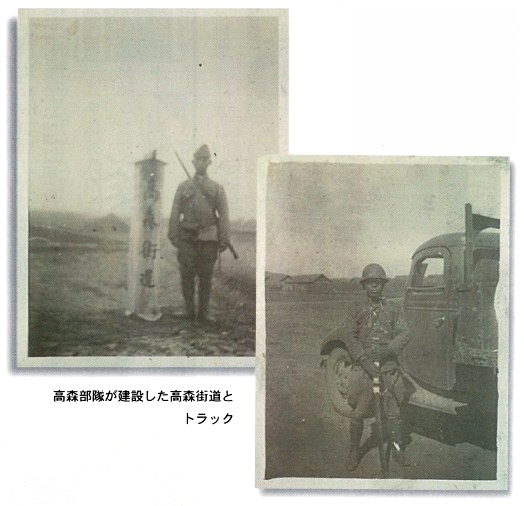

満蒙開拓青少年義勇軍

昭和七年(ー九三二)の満州国の建国から敗戦に至るまで満州移民事業が展開された。昭和十三年(ー九三八)に 十六才から十九オまでの身体強健な男子が「青少年義勇 軍」として募集が始まった。日中戦争遂行上必要不可欠な満州支配の安定的維持のためであった。各都道 府県で選抜された青少年は茨城県内原の満蒙開 拓青少年義勇軍訓練所で基礎訓練を受けた後、満州国に入植した。昭和二十三年から敗戦までの八年間に 八万六千人の青少年が送り出された。この中の一人に菅 江の高森良雄さんが参加していた。青少年だけで構成されているだけに、入植後の環境は一般開拓団以上に厳しい場合が多かった。精神的に耐えられず生活が荒んだ者 も多かったようである。たすきを掛けた高森良雄さんの 写真が偶然見つかり、「満蒙開拓青少年義勇軍」のことを 調べる機会が得られた。

演劇にみる戦争の爪痕

中森 喬

他の産業に比べて復興が遅れたものに芸術的分野がある。芸術部門に対する人々の見識が、衣食住のようなさ し迫ったものに対する程には高くなかったということも あるが、最大の原因は人材不足ということにあったと思 う。諺に「作品は一朝にして成らず」というのがあるが、すぐれた芸術作品は、優秀な感性を持った人が長い年月 で培った特殊な技術を身につけ、その技術の集積に綜合芸術がある。しかし、その類稀な感性を持った技術者は、 あの戦争に召集され戦死したり抑留されたまま帰還でき の状態が続いていた。すぐれた作品を作る人材がなかったのである。その上に戦災によって製作工場や会社が 焼失し、作品を公開する劇場やホールも灰となったまま の状態であった。これらのことが、この部門の復興を遅 らせた原因となったのである。それでは、これらの部 門で生きる人達は、どのような手段で生きる糧を得ていたのであろうか。その人達の多くは、所属会社の計画に よってベテランと若手とで一座を作り、地方都市や便利 な町へ地方巡業をしていた。また、復興したあらゆる分 野の工場や会社の社員の慰労会に招かれ歌や踊りをした り、公共物の建築竣工式にタレントとなって出演したりした。

無残な戦争、残酷な戦後の荒廃を体験し娯楽による精 神の癒やしを希求していた人々は、この機会に殺到しどの会場も超満員の盛況であった。束の間であるが癒やし となっていた。しかし、生き残った貴重な人材が戦地か ら帰還し、新しい人材も次々と台頭をみせたりして芸術 的分野も人材が活気を帯びてくると、制作会社も工場も劇場もホール建設ラッシュとなり復興の気配が濃厚となるにしたがって地方巡業等のタレントの動きがなくなってきた。人々の芸人による癒やしは期待できなくなって きたのである。このような状況のなかで出現してきたの が青年会を中心とした「素人演芸会」であった。

日中戦争

昭和十二年(ー九三七)、北京郊外で日本軍と中国軍の武カ衝突がおこった。つづいて上海でも日中両軍が衝突。日本は大軍をおくって戦線を拡大。宣戦布告がないまま、日中戦争へ。

第二次世界大戦

昭和十六年(ー九四一)十二月八日、日本海軍はハワイ の真珠湾を攻撃し、陸軍はマレー半島に上陸。東南アジアのほぼ全域を占領したが、昭和十七年(ー九四二)六月の ミッドウェー海戦の敗北をきっかけに、日本の戦局は悪化。そしてー九四五年、広島・長崎に原子爆弾が投下された。

この大戦での日本の死者•行方不明者は、軍人と民間人あわせて約三〇〇万人。