村へ訪れた行商人

この小さな村、四十軒余りの「菅江」にも行商が来て、いろんな商品を販売する等の商売をしていた。(へんぴな村だからこそ、行商が訪れたのかもしれないし、字の人たちにとっては利便性が高まった)私が生まれ育った頃から、最近まで(昭和二九年〜平成三一年)を振り返りながら、記憶に残っている行商や変遷を書き記していきたい。

昭和三十年〜昭和四十年頃の行商

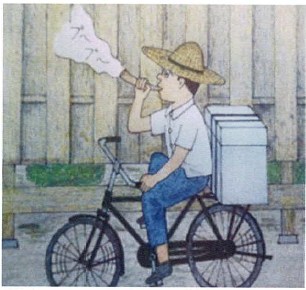

まず、思い出すのが「豆腐売り」

隣の村の七条町(長浜市)の豆腐屋さんである。自転車の荷台に大きな木の箱が積んであった。その箱の中に豆腐が入っていた。字の人に「豆腐を売りに来ていること」を知らせる「ラッパのような道具の音色」が「ト〜フ〜、ト〜フ〜」と不思議に聞こえていたように思う。

(実は、「と〜ふ〜!と〜ふ〜!」と聞こえるように工夫をこらして吹いていたらしい!)

本来の豆腐売りのラッパとはちがい、口で吹く所に、ゴムの袋があり、それを、手で押さえながら、鳴らしていた。その頃は、絹ごし豆腐でなく、もめん豆腐であった。冷奴や豆腐の味噌汁として食べていた。豆腐以外に、あげやおからも売っていたらしい。

楽しみにしていた「ポン菓子」

会議所(集会所)の前の広場で、店開き!小さな圧力釜と薪(プロパンガスであったかもしれない)や大きな金網の筒等をリヤカーに積んで「運搬車」という頑丈な自転車で村にくるのが「ポン菓子」加工屋さんである。

家から二〜三合のお米と砂糖を湯呑一杯にもって、それを加工屋さんに渡す。圧力釜の中にお米を入れてクルクルと火の上を回す。数分立つと、「ドッカ〜ン」と大きな音がして、見事にポン菓子の出来上がりである。今でも、イベント会場等で見かけることがある。出来上がったポン菓子は、その頃は、ブリキ一斗缶に入れ保管をしていた。湿らさないためである。食べかけるとやめられない程おいしいお菓子であった。

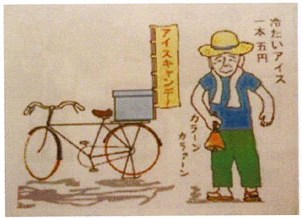

アイスキャンデー売り

しっかりとした記憶はないが、青いボックスの中にアイスキャンデーがあり、その自転車の荷台に載っている青いボックスにのぼり旗が上がっていた。夏の暑さの中でのアイスキャンデーは冷たく、甘くておいしかった。小学校の運動会などにもみかけることがあった。

「こうもり傘の張り替え〜」

会議所の前の隅にムシロにすわり、ペンチやニッパの小道具を使って修理をしていたおじさんを思い出す曲がった骨を直したり、折れた骨を補強したりして器用に直していく。現代は使い捨ての時代。一〇〇円ショップでも傘を売っている。傘を修理して使う時代ではなくなったようだ。

昭和30年代の物価(I960年代)

•アイスキャンディー5円

•アンパン5円

•牛乳12円

•散髪120円

•お好み焼き15円〜20円

•大人の日給500円

夕方に現れた「茶碗売り」

会議所の前の広場や建物の中で、裸電球の下で売っていた。それの方が商品がよさそうに見えたし、あらが目立たないのであったのだろう。と、年上の人から聞いた。最後の方になると値引きされて、安くなっていたらしい。

その他に訪れた行商

衣料品を売りに来ていた「せんやさん」(大鹿に店があった)、魚介類を売りに来ていた「ぐんぞやん」、(北方で店を構えていた)生鮮食品の保存手段が限られ、仕入れたらすぐ売る必要があった。そのため、長浜で仕入れた魚介類を帰りに近くの字に売りに歩いたりしていたのだろう。

トラックで売りに来ていた「三輪そうめん」•桶なおし、釜•鍋の修理、鮒ずしの仕込み、肉類(さぬきやさん)、小鮎、衣料品のマルヨシ(道場をかりての店開き)等が行商として、我が村に来ていた。

小さい頃よく見かけた「へびとり」

白い袋に、蛇を捕獲する道具、蛇取り棒(はさむもの)を持って、田んぼの土手や溝を歩いていた。袋の中には、によろによろと蛇がたくさんはいっていることがわかった。私は、蛇が嫌いながら、こわごわ袋の中を覗かしてもらった!アオダイショウやマムシ、シマヘビ等がによろによろと・・・。エ今は、蛇をとる人の姿を見たことがない。現在は、養殖に代わったのだろうか?それに、蛇も昔ほど見かけなくなった。へびは漢方薬になったらしい。

出張マッサージの「あん摩やさん」

農閑期や雨の日によく見かけた。村にあん摩やさんが来ていることが自然と字のみんなに広がり、あん摩をしてもらう人が増えていく。「うちもお願いします!」とお願いと順番を確かめに隣の家に行った記憶がある。

ちょっと行商とは違うが、伊吹牛乳の配達人。学校へ行く集団登校の時に、しっかりした自転車のちょっと大きめの荷台に牛乳瓶を載せて、懸命に自転車のペダルを漕いでいたおじさんを思い出す。牛乳配達人のお兄さんであった。子どもの頃だから元気に「おはようございます!」と挨拶をしていたように思っている。

行商は昭和三十年代に衰退していったものの姿を変えて今も続いているものもある。

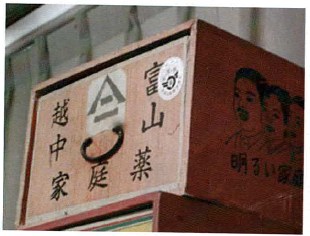

今、なおつづく歴史のある「越中富山の薬売り」

大きな風呂敷に薬箱を担いで、軒一軒訪問し、備え置きの薬箱の点検を行っていた富山の薬売り。使った分だけ後払い。(なくなった分を入れて、その料金を支払うという仕組みとなっていた。)うまく考えたものである。それに、紙風船やゴム風船をもらったような記憶がある。子どもが喜ぶ遊び道具をサービスでもらったのである。くすりのおまけである。その他にも「売薬版画(富山の浮世絵)」「九谷焼の湯のみ」「若狭塗の箸」「団扇」「風呂敷」等があったようだ。(スマホで調べてみた)

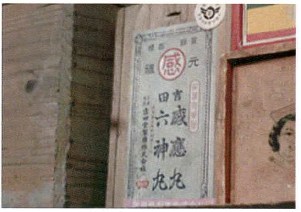

風邪薬の「感応丸(かんのうがん)」歯の痛み止めの「けろりん」傷薬の「赤チン」(現在では問題ありで使わない)胃腸薬「あかだま」、軟膏など常備薬が箱の中に入っていた。現在では、これらの医薬品は「ドラッグストア」などで手軽に購入できるようになった。

伊吹牛乳の配達

昔は、玄関に伊吹牛乳を入れる箱があった。その箱に牛乳やヨーグルトを配達人が朝早くいれてくれた。前述した集団登校に会った牛乳屋さんである。現在では軽トラでの十勝牛乳の販売や宅配便である。

ゴーショップ(移動販売)から宅配弁当に

中古バスを改造して、食料品を中心に販売されていたゴーショップ。多くの村の人たちで賑わっていた。現在では小型化した「だるま」さんが、高齢者や一人暮らしの方のために、毎日、午後四時頃に販売にきている。買いに来る人も少なくなり、高齢者方も宅配弁当を利用している人もいる。

昔は行商人が村に、そして、今はネット注文の宅配トラックが多く来るようになった!

現在は、行商にはほとんど合うことはないが、それに代わって、宅配弁当やネット、通信販売、オンライン販売の宅配、宅急便(クロネコヤマト•佐川急便)などのトラックが、字に多く来ている。現在では、ネット注文で、本当に便利になった。近い将来にはドローンによる宅配も実現しそうである

時代と共に、姿を変えていく村を訪れる人。

今後、どのような姿に代わっていくのか!

IT(情報技術)やAI(人工知能)等の登場によって世の中は激変している。自動運転による自動車。空からは、ドローンによる宅配なども実現しそうである。トヨタがロボットやAI技術を駆使した未来都市の建設に取り組んでいる。二〇二五年までに、東京ドーム約一五個分の土地に二、〇〇〇人が住み始められる「ウーブンシティ」工事がスタートした今日この頃である。