青年会と処女会

成年男子の集まりである青年会に対して、未婚の成年女子の集まりを処女会と呼んだ。明治後期より大正時代に政府の指導と統制によって組織された。

菅江の青年会

数え歳十五オになると青年会に入会した。会長さんの家に集まり入会式が行われた。入会者は、一人ひとり挨拶をさせられるのである。「ごー同様には、分けては申しませんが、どうぞ行く末永く、よろしくお願いいたします」中学生になったばかりの子供にとっては、大勢の先輩方の前で挨拶することは、大へん緊張したものであった。その後、宴会が催され先輩方に酒を注ぎにまわった。「お前も飲め。」と勧められ未成年であるが、初めて酒の味を知るときでもあった。入会した当時は、先輩の命令は、絶対であり大へん怖かつた。戦後は、男女一緒に活動し演芸会の練習をしたり、旅行をしたり、近隣の村と交流会(現在の合コン)があったり楽しい思い出もたくさんあった。会員相互の絆は非常に強かった。そして、村から重要な仕事を任されていた。こんな青年会も昭和六十一年(一九八六)には解散してしまった。

心の渇きに潤いを

戦後の荒廃はすさまじかった。長い間苦しい生活が続いたが、日本人の勤勉さと忍耐強さによって少しずつ復興していった。しかし、人々の心を満たすことのできない部分があった。それは人々の魂の飢え、心の渇きである。惨めな戦争と酷い戦後の荒廃が人間の魂を飢えさせたのである。人々はそれを潤したいと願っていた。

〃自分たちで何かをやろうじゃないか”

という気風が菅江でも起こってきた。そうして生まれたのが素人演芸会である。菅江では青年会(男子)と処女会(女子)が話し合い台本、衣装などすべて自前で都合した。みんな1日中働き夜集まって練習した。誰も不平を言う者はなかった。互いの意見を言い合い練習を重ね仕上げていった。菅江の住民も皆喜び期待をし、応援を惜しまなかった。青年男女が協力し話し合い、各人の良さを認め合い一つのものを完成させていった。民主主義の始まりとも思える、この取り組みは大きな意義があった。

青年会の役割

1.春祭りビ秋祭りの準備

太鼓の出し入れと神社の提灯の準備

2.野休み日の監視

田植えが終わる頃、身体を休めるために、農作業禁止の日が決められていた。その日に誰も農作業をしていないか監視に見回った。

3.ため池の水落し

今のように土手から栓を回すのではなく、ため池に入り泳いで栓を抜いて水を落としていた。

4.村の警備

不審者が村内に来ていないか特に、松茸泥棒が来ていたら追い返すなど、村の警察のような役割を任されていた。

5.山林の管理

今は、山に柴刈りに行く人は一人もいなくなってしまつた。昔は、燃料確保のため柴刈りは重要であった。その為に山林規約が設けられていた。期間内であれば、どこの山で柴刈りをしても良いのである。毎年、誰がどこの山で柴刈りをするかは、おおよそ決まっていた。燃料としては松葉が最も適し、杉や落葉樹の葉は、一瞬にして燃えてしまうので適さなかった。

大字菅江山林保護規約

第一条 村民相互ノ利益ヲ得ル為二左ノ山林保護規約ヲ設ケ

青年会二於テ保管ス

第二条 根堀ハ二月五日ヨリ同月二十日ノ十五日間トス

第三条 草刈八春秋ヲ論セズ所有地以外八刈取ヲ禁ズ

第三条 草刈八春秋ヲ論セズ所有地以外八刈取ヲ禁ズ

第四条 落葉ハ十一月二日前後見計ヒノ上、期日ヲ決定ス 但し

刃物及掻留八絶対二禁

第五条 枯枝ハ十一月前後ヲ見計ヒノ上期日ヲ決定ス但シ刃物ヲ

持参シテモ立枯四寸廻リ以上及ビ生枝ヲ伐採ス

第七条 落葉売却八絶対二禁ズ

第八条 会員八右ノ各条項ノ期間及ビ都度各山林二渡り巡視シ

規約二違反シタル者卜認メタル時ハ会員協議ノ上、

青年会二没収シ之ガ売却スルモノトス

第九条 右規約ハ昭和三年二月カラ実行ス

附則 期間以外ニ子供タリトモ言へ刃物持参ハ一切厳禁ス

第二条の根堀りについて

伐採して放置してある木の根っこを掘って、薪にしていた。

第三条の草刈りについて

土手や山の雑草といえども、田んぼに使う大切な肥料であった。

第四条の落葉の撮留めについて

松茸のシーズンが終わり、十一月に入ると柴刈りのシーズンが始まる。これを「山の口開け」と呼んでいた。口開け以前に山に入り、落葉を搔き集めておくことはルール違反であった。山の口開けの日には、青年団の鐘の合図で、皆が一斉に山に出発した。

第五条の枯れ枝について

松の木などの枯れ枝を薪にするため、期間内であれば自由にとっても良いというルール。

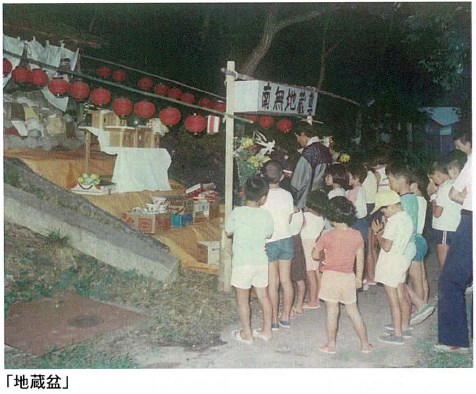

地蔵盆

毎年八月二十三日は、全国各地で子供の成長を願う地蔵盆が行われている。菅江の子ども達も、この日に向けて何日も前から準備を始めていた。

戦前の地蔵盆

戦前は、男女別々に「地蔵さん」を祀っていた。女子は村の入り口の「日ノロの地蔵さん」を担当していた。男子は、現在の場所にある「地蔵さん」を担当していた。男子は、地蔵盆の日に雨が降らないようにと、前日に真裸になって神社にお参りしていたそうである。戦後になって、男女一緒に地蔵盆を祝うようになった。

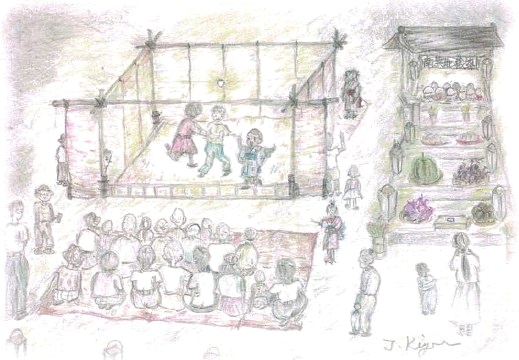

芝居小屋

菅江の地蔵盆は、子ども達が出し物をすることが、近隣の村にはない特色であった。毎年、お盆が終わると練習が始まった。出し物の内容は、歌、合奏、創作劇などであった。そのために芝居小屋を作るのである。ムシロ、杭、竹、ハシゴなどの資材を各家から借りてくるのである。大人の手はほとんど借りず、六年生が指示を出して完成させた。これら一連の作業は、戦前から昭和四十年頃まで続けられ、子ども達に任された伝統行事であった。

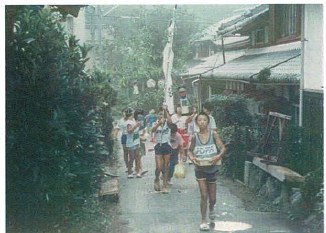

賽銭集め

八月二十三日の早朝より小学生全員が、のぼり旗を掲げて行列をつくり、お賽銭とお供え物を集めに各家をまわった。お供え物は、畑で取れたスイカ、カボチャ、ナス、キュウリなどであった。これらの野菜は、翌日に六年生のお母さん達が調理をして、子ども達に食べさせてくれた。昭和三十年代の初め頃までは、菅江を通る通行人にも、お賽銭をねだっていた。中には行きと帰りの両方、お賽銭を払わされていた人もいた。