伊弉諾神社

祭神は伊拜諾尊。一説によると寛平五年(八九三)の創 立。古へ此の大字には当社の外、長彦大明神、龍王田 尾明神の二社鎮座せしが、近古三社を合祀せり。長彦 社は、祭神火々出見尊、龍王社は、高口神たかおがみのかみ)を祀る。(坂田郡志)

【長彦神社】鳥羽上に鎮座す。祭神彦火々出見なり。寛平五年、菅原道真の創立する所なりと見ゆるも、如何にや。長彦神社は、本郡に当社と菅江に鎮座あり。本郡に、この社名あるは、息長家に深く関係する。息長王を祀る。 (坂田郡志)

釈迦堂・毘沙門堂・双林寺遺跡

鳥居をくぐり右前方の小高い場所に建つお堂を、菅 江の住民は、「釈迦堂」と呼び毎年六月に法要を勤めて いる。山東町歴史写真集(ー九九二・山東町発行)には 双林寺跡として、次のように記載されている。

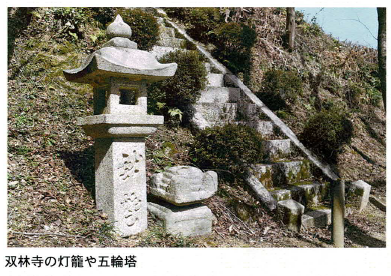

理合山双林寺と称するもその廃退の年代不詳。治承元年(1177)の開基として天台宗であったが、中古日蓮宗に転向。当寺跡と思われるところに本尊毘沙門天小堂を安置し、附近に古い宝きょ印塔或いは五輪塔参道に散逸する

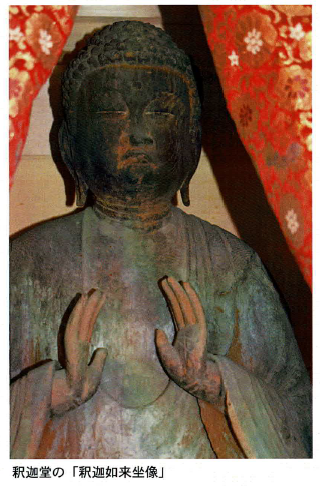

釈迦堂に安置されている仏様

お堂に入ると、中央に「釈迦如来坐像」左側に「毘沙 門天」が安置されている。また、お堂の東側には昭和 三十年代後半まで鐘楼(かねつき堂)があったことを覚 えている人は多数いる。

お堂と鐘楼があること、天台宗の本尊である「釈迦 如来坐像」があることなどから、この場所に双林寺が あったと解釈することは、想像に難しくないのではなか。

毘沙門天に落書きしたのはだれ?

釈迦如来も毘沙門天も随分と古さを感じる。いつの 年代の仏像であるかは、専門家の調査を待たなければならない。毘沙門天をよく見ると、鎧の模様が墨で、眼球が白のペンキで塗られている。古くて痛ましいお姿をみて、誰かが手を加えたのではなかろうか。

双林寺の本当の場所は?

釈迦堂から山を登っていくと、尾根付近に双林寺跡 の石碑が建っている。(昭和六一年に山東町教育委員会 が設置)南北約五〇m、東西約三〇mの平らな地形が ある。小さなお堂を建てるには十分なスペースである。

この地にあった双林寺を、現在の釈迦堂の場所に移築したと思われる。

南北に連なる横山丘陵には、 幾つかの寺院が存在したという。 住民の記録に、「長延寺」「正門 寺」などの寺院名がみられる。 織田信長の「焼き討ち」により 焼失したという言い伝えがある。

常性寺

武蔵山常性寺と称し、真宗仏光寺派の古刹なれど開基年代不詳。当寺の古文書に応永(ニニ九四)時代のものあり、寛永元年(一六二四)真宗仏光寺派に転派、支坊寺に大字夫馬の定楽寺、関ヶ原大字玉の円通寺の二か寺があった。明治二九年、大字山室より現在地に移転する。

(山東町歴史写真集より)

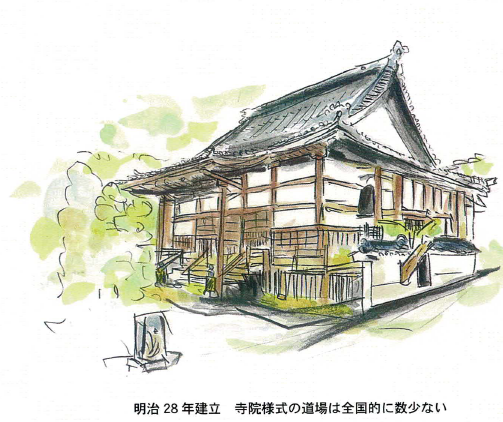

菅江道場

天正二年(一五七四)に助太夫なるものが創設したという記録が残っている。後に惣道場となったと思われ る。明治期まで、菅江には寺院がなかったので道場を 寺院に格上げして欲しいという嘆願書を作った記録も残っている。

道場とは・・・真宗の道場を調べてみると、蓮如 上人の時代から始まったという。上人の布教の拠点は 福井県の吉崎御坊、そこに出向いた有力農民が集落に帰り浄土真宗の布教に努めた。布教のための寺院建設は時間と多額の資金が必要である。

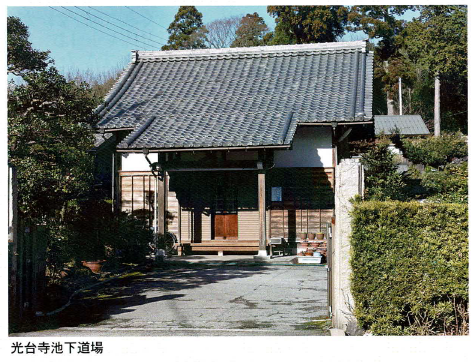

そこで、自宅を布教の道場としたり敷地内に小さな建物を建てたりした方が手っ取り早いのである。このような経過を辿ってできたのが念仏道場である。近くでは「池下道 場」(仏光寺派) や北方の年吉に 道場(本願寺派) がある。福井県 には二〇〇以上の道場が今もあるという。

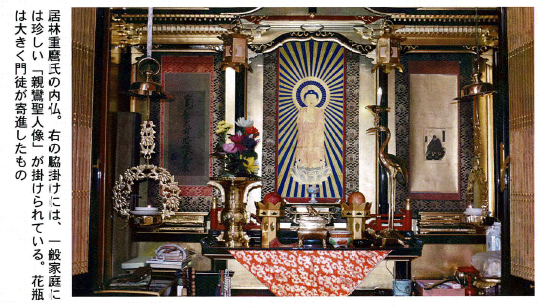

半右衛門道場

年代は不詳であるが、居林氏宅が 布教の道場として 「半右衛門道場」が 存在していた。その 名残で今でも「内仏」 は、一般家庭よりも 大きい。また、門徒であった「又左衛門」が寄進した(寛文六年・一六六六)仏具 が残っている。