応仁の乱(一四六五)以降、近江国は六角氏(江南)と京極氏(江北)に二分され、かねてより六角定頼は江北に出兵天文七年(一五三八)の春には、佐和山、鎌刃、太尾城等の主城を次々と陥落させ、本陣を長沢にまで 進めて江北南部一帯を席捲した。これに対して京極高延(たかのぶ)並びに浅井亮政(すけまさ・長政の祖父) の江北軍は防戦、天文七年八月四日合戦があったとある。

鳥羽上城主は、京極高延方、荒尾三郎左衛門尉(さえもんのじょう・本郷に荒尾神社あり)であり、攻めては江南軍の一翼を担う、それも高延の弟、京極高慶 (たかよし)の兵で激戦の末、高延方は城を放棄せざるを得なかったようである。

観音寺坂越えと鳥羽上・菅江山超えの二つの間道を制するための城碧として鳥羽上城は構築された。山尾根を削った細長いもの(約四〇〇m)で削平された地や犬走りが見られる。中央部分には、馬塚古墳がある。 物資の運搬に使った馬を留め置いたと考えられる。物資の運搬に使った馬を留め置いたと考えられる。その他、大蔵、堀越、鍛冶谷、丸奥等の関連する地名が残っている。

記 長浜市鳥羽上町北村與作

戦国時代の兵士の八割は農兵であった。鳥羽上城の攻防には、きっと菅江の農民も雑兵として従軍していたと思う。兵士でなくとも土木工事や兵糧の運搬など夫役を課せられていたと想像できる。

江戸時代になると参勤交代の時、菅江の住民は醒ケ井宿に助郷が課せられていた。

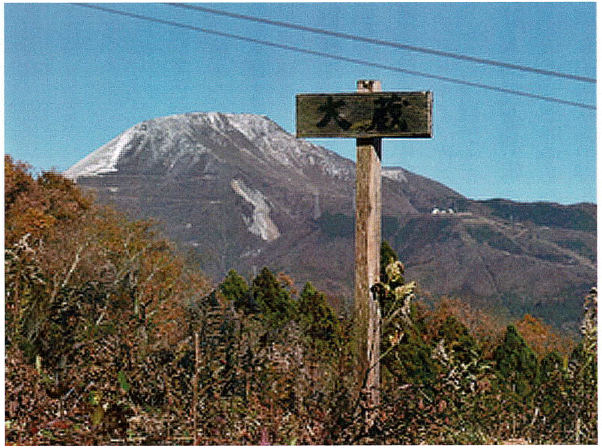

「大蔵」から伊吹山を望む。周辺には敵の侵入を防ぐ 「曲輪」の跡が見られる。また、旧山東町と旧伊吹町が 一望でき、敵の動きがよく観察できる。